智能駕駛賽道的競爭越來越激烈,參與的玩家越來越多:主機廠在爭取全棧自研,傳統(tǒng)Tier 1在加大投入,互聯(lián)網(wǎng)與科技公司紛紛入局,甚至傳統(tǒng)的一些代工廠和消費電子廠商,也在布局智能駕駛業(yè)務。“越來越卷”,是今年智能駕駛業(yè)內人士的共同感慨。

在激烈的競爭中,有的玩家利用先發(fā)優(yōu)勢,始終保持領頭羊的地位;有的玩家厚積薄發(fā),形成了自己的一套特色方案;但更多的玩家,在汽車智能化的浪潮中起起伏伏,始終難以拿出具有競爭力的智能駕駛產(chǎn)品,無法在市場中占據(jù)一席之地。

誠然,決定一家公司產(chǎn)品實力的因素中,資金實力、技術實力、公司規(guī)模等,是不可忽視的重要因素,但筆者認為,對于智能駕駛來說,系統(tǒng)性的思維方式,是決定產(chǎn)品能否持續(xù)贏得市場的關鍵,也是區(qū)分一家公司是“正規(guī)軍”還是“雜牌軍”的重要標志。

本文將從智能駕駛整體內容出發(fā),通過功能場景、軟硬件開發(fā)、測試、安全等方面的案例,展開說明系統(tǒng)性思維對于智能駕駛的重要意義,以及如何在智能駕駛的開發(fā)過程中,貫徹系統(tǒng)性思維。

02 什么是智能駕駛的系統(tǒng)性思維

在回答“什么是智能駕駛的系統(tǒng)性思維”之前,我們先看一段對話——

A:“你們公司的智能駕駛,都有哪些功能?”

B:“自適應巡航(ACC)、車道保持(LKA)、自動泊車、自動變道、AEB、前向碰撞預警、盲區(qū)監(jiān)測,還有一些其他的L2級功能,一共有20多種。”

A:“我看功能清單里沒有交通擁堵輔助功能,這個能做嗎?”

B:“目前沒有,但是我們可以后續(xù)升級。”

然后,就沒有后續(xù)了。

實際上,上面對話中A提到的交通擁堵輔助(TJA),就是低速場景中ACC與LKA功能的結合,既然B公司已經(jīng)開發(fā)出了ACC與LKA功能,那么實際上當兩項功能同時開啟時,就可以實現(xiàn)堵車場景的TJA功能。

因為意識不到“通擁堵輔助功能其實已經(jīng)有了,只是沒有明確提出而已”,B白白丟錯過了一個本來有可能拿下的訂單機會。

那么,B為何會“回答不恰當”呢?

因為,他沒有系統(tǒng)性思維。

所謂系統(tǒng)性思維,是一種從全局出發(fā)的結構化思維方式,通過將一件事物看成一套整體的系統(tǒng),并研究系統(tǒng)中的各項元素及其相互間的作用和關聯(lián),讓事物體系化、結構化,成為強邏輯性的有序系統(tǒng)。

系統(tǒng)性思維有如下特點:

(1)著眼于系統(tǒng)全局,而不是單個因素。系統(tǒng)性思維方式在分析問題時,會從系統(tǒng)全局出發(fā),找到與問題相關的所有因素,并分析各因素對問題的影響機制和程度,然后提出全局化的解決方法,避免以偏概全。

(2)層次分明,邏輯清晰。系統(tǒng)性思維作為一種結構化思維方式,注重系統(tǒng)的層次和邏輯,在系統(tǒng)化思維方式中,系統(tǒng)是分層的,并且系統(tǒng)的各因素之間,存在包含、并列、因果等邏輯清晰的關聯(lián),一定是可解釋和可復現(xiàn)的。

(3)注重迭代與閉環(huán)。系統(tǒng)性思維是一種閉環(huán)思維和迭代思維,不會通過某一次的個別現(xiàn)象就做出判斷得出結論,而是有一個觀察、分析、論證、確認和優(yōu)化的閉環(huán)過程,并在優(yōu)化過程中,完成對系統(tǒng)的迭代升級。

智能駕駛作為人工智能與汽車工程相結合的學科,所涉及的知識非常豐富,覆蓋的內容也相當廣泛,是多學科交叉融合的典型代表:計算機視覺、機器學習、人機工程、車輛動力學、汽車設計等等。如此多的知識內容,想要集成在智能駕駛中,以產(chǎn)品的形式呈現(xiàn)給用戶,必然需要有系統(tǒng)性思維,從面到線、從線到點、從整體到局部地去思考和應用,否則難免出現(xiàn)考慮不周、缺失、重復等現(xiàn)象。

例如,在看待智能駕駛時,非系統(tǒng)性思維的認知是:

智能駕駛就是在車上加點傳感器,加個芯片,再把對應的算法做出來,我們去選一款攝像頭,再選個差不多的雷達,去和英偉達/地平線/黑芝麻談談合作,再找有經(jīng)驗的人開發(fā)一套算法,就差不多了。

我們常聽到傳統(tǒng)主機廠的人認為“智能駕駛和之前的電子系統(tǒng)差不多,只是加了一堆傳感器,用了更高算力的芯片而已”;也常聽到消費電子行業(yè)的人認為“做智能駕駛和做手機差不多,無非是把手機變成車載控制器而已”。這些認知都是因為缺乏對智能駕駛的系統(tǒng)性思考,只看到局部,看不到整體。

如果是系統(tǒng)性思維,就會有這樣的認知:

智能駕駛的應用場景是用戶出行場景,首先我們應該看看用戶出行場景都有哪些,做好分類,再根據(jù)不同的出行場景,會調研用戶到底需要什么樣的功能,應該做到什么程度;

為了實現(xiàn)這些功能,需要什么樣的硬件,需要什么樣的軟件算法;

如何測試和驗證產(chǎn)品效果,保證安全性和可靠性。

并且會思考:

智能駕駛系統(tǒng)與汽車的其他模塊有哪些關聯(lián)?

如果出現(xiàn)沖突,優(yōu)先級如何考慮?

智能駕駛與車聯(lián)網(wǎng)可能會存在哪些交互,是否可能利用車聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù),做出更好的效果?

如今市場上的各種傳感器真的是必須的嗎?

什么情況下需要做安全冗余,做到何種程度?

CNCAP對AEB的測試場景,能夠滿足用戶日常出行的安全需求嗎?

可見,思維方式的不同,會導致認知的不同,進而影響智能駕駛的開發(fā)方法不同,以及產(chǎn)品的效果不同,最終體現(xiàn)就是市場的反饋不同。

用系統(tǒng)性思維開發(fā)智能駕駛,會讓智能駕駛成為一套系統(tǒng),呈現(xiàn)出體系化、結構化的特點,并且智能駕駛各項要素之間,會存在邏輯關系和關聯(lián)關系。

03 功能與場景是一套體系

從用戶層面來看,智能駕駛包含多樣化的應用場景和多種功能,例如應用于車道內行駛場景的自適應巡航ACC功能和車道居中LCC功能,應用于變道場景的自動變道功能,應用于堵車場景的交通擁堵輔助TJA功能,應用于高速公路場景的高速領航駕駛NOA功能,應用于停車場景的自動泊車APA等等。

功能與場景作為智能駕駛直接呈現(xiàn)給用戶的內容,不是單獨存在的,而是一套完整的系統(tǒng),可以根據(jù)特定的分類標準,分成不同的類別,再結合各項功能之間的關聯(lián),形成一套場景與功能體系。

04 硬件與軟件是一個整體

從整車架構來看,智能駕駛是始終作為其中的一個模塊、或者說一個域存在的;智能駕駛相關的所有硬件與軟件,最終都是為了讓智能駕駛的效果達到預期,因此,智能駕駛的各類硬件與軟件,也不是獨立的,而是存在內在關聯(lián),應該整體布局,用系統(tǒng)性思維去開發(fā)。

智能駕駛包含豐富的硬件配置和多種軟件算法。硬件有各種傳感器如攝像頭、激光雷達、毫米波雷達、超聲波雷達,以及多種芯片如SoC芯片、MCU芯片等,另外地圖和高精定位裝置,也可以看作廣義的傳感器;軟件有操作系統(tǒng)、中間件、以及各種算法如BEV視覺感知算法、PID控制算法等,并可以封裝成特定的功能算法如ACC算法、APA算法等。

如果用非系統(tǒng)性思維來設計5R1V的硬件方案,可能是這樣的:

“攝像頭精度要高,選個8M像素的;毫米波雷達只是輔助,選個市場主流的就可以;SoC芯片用國產(chǎn)化方案,地平線的就可以,J2和J3算力相差不大,用低成本方案J2就可以了。”

然后被告知J2芯片不適合處理8M像素攝像頭的數(shù)據(jù),方案被推翻重來。

如果具備系統(tǒng)性思維,則會這樣考慮:

“5R1V最主要的是前向感知,比較一下我們現(xiàn)有的感知算法,應用于2M攝像頭、5M攝像頭和8M攝像頭,效果相差有多大?”

“看來效果存在明顯差別,還是需要用8M攝像頭。處理8M攝像頭的數(shù)據(jù)需要多大AI算力?看看目前市場上有哪些合適的選擇?看起來地平線J3比較合適,有成熟案例,國產(chǎn)方案成本也有優(yōu)勢。”

“我們現(xiàn)在的視覺算法能不能實現(xiàn)測距?測距的精度怎么樣?前向測距對前向毫米波雷達的依賴程度如何?看來要和算法一起評估一下是否有必要選高性能的前向毫米波雷達。”

“有些功能是單獨依賴角毫米波雷達的,比如盲區(qū)監(jiān)測,因此,角雷達要選性能高一些的。”

這樣,5R1V方案中的每一個硬件需求和選型,都有理有據(jù),并且等達到整體的統(tǒng)一,能夠形成一套完整的系統(tǒng),而不是單獨存在的5個雷達+1個攝像頭+1個芯片。

在設計軟件方案時,由于軟件算法的邏輯和參數(shù),能直接體現(xiàn)在功能和性能層面,因此更需要系統(tǒng)性思維。

以典型的Corner Case Cut-In為例:當車輛在車道內激活ACC時,如果前方出現(xiàn)緊急Cut-In,那么自車應該及時減速。產(chǎn)生的問題是:減速度應該是多大?如果情況過于緊急,達到觸發(fā)AEB的要求,此時AEB與ACC之間的交互應該是怎么樣的?ESC輸出的制動力應該如何變化?

如果缺乏系統(tǒng)性思維,可能根本不會意識到這些問題,只是將ACC和AEB作為2個單獨的算法模塊來開發(fā),直到問題暴露。

如果具備系統(tǒng)性思維,則在一開始就會定義好Cut-In場景觸發(fā)AEB時,ACC的功能狀態(tài)和AEB介入的時機,以及兩者對制動力的詳細控制邏輯,實現(xiàn)制動力的平穩(wěn)過渡,同時達到安全和舒適的效果。

系統(tǒng)性思維應用于軟件方案開發(fā)的另一個典型案例是智能駕駛各項功能的開關設計。

嚴格地說,功能開關設置屬于人機交互,也就是智能座艙的開發(fā)內容,但座艙中跟智能駕駛功能相關的開關設置,通常也需要智能駕駛的開發(fā)人員參與。

在早期的汽車機械化和電氣化時代,智能駕駛功能很少,ACC已經(jīng)算是比較先進的功能,所以通常不會系統(tǒng)性地設計智能駕駛功能開關,常規(guī)做法是有一項功能,就加一個開關項。

如今智能駕駛的功能多達30多種,如果仍按照之前的思路,那么可能會存在30多個開關選項,這種情況在寸土寸金的車載屏幕中,顯然是不被允許的。此時就需要系統(tǒng)性思維,從全局思考如何設計智能駕駛各種功能的開關:

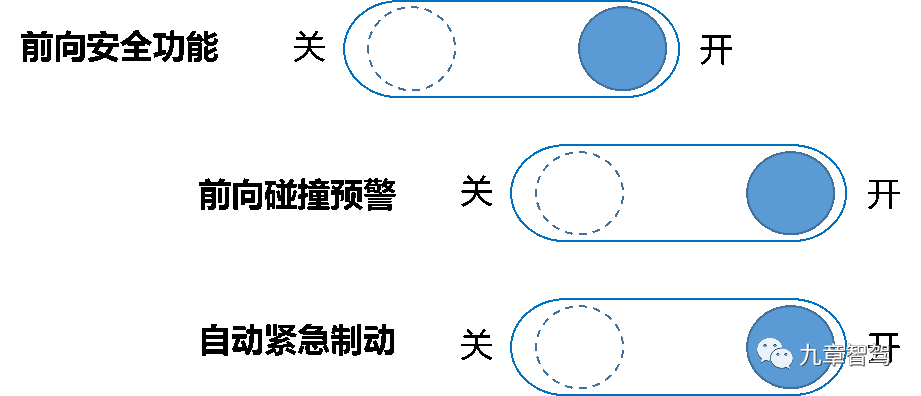

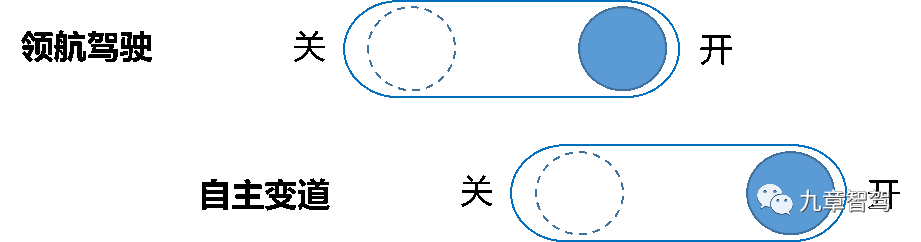

對于法規(guī)強制要求的功能,可以默認常開,無需開關;對于同類型功能,可以統(tǒng)一成一個一級開關,然后通過一級開關,彈出二級開關,例如將FCW與AEB統(tǒng)一為前向安全功能;對于存在包含關系的功能,分為兩級開關,例如NOA功能開關下設置自主變道功能的開關;對于用戶大概率不會更改設置的功能,可以隱藏,只保留一個統(tǒng)一入口供用戶做個性化設置。如圖1所示。

a) 同類型功能開關

b) 包含關系的功能開關

圖1 功能開關示例

按照這種系統(tǒng)性地做法,智能駕駛的功能開關將得到極大簡化,并且最大程度地考慮到用戶使用的頻率和場景。對于開發(fā)來說,開關信號邏輯也更加清晰,不會產(chǎn)生多個功能的開關信號優(yōu)先級沖突的情況。

05 測試應該全面覆蓋

經(jīng)常在發(fā)布會上聽到這類宣傳語:“我們的智能駕駛目前行業(yè)領先,全國領先,能夠達到XX公里零接管,已經(jīng)超越了特斯拉。”此時我們的疑問是:XX公里零接管的場景和工況是什么?能夠覆蓋哪些路段?零接管是在臺架測試階段的仿真結果,還是實車路試結果?所謂的超越特斯拉,是哪些場景下的哪些參數(shù)或者性能表現(xiàn)超越,還是說所有指標都超越?

遺憾的是,目前沒有人能夠系統(tǒng)地回答這些問題,一種可能的情況是:這些玩家在高調宣傳的同時,自己其實并沒有非常系統(tǒng)地去完成測試與驗證工作,也缺乏系統(tǒng)性的思考:在什么階段,應該測什么內容?測試用例應該怎么編寫,才能保證測試過程不重復、不遺漏?需要多少測試數(shù)據(jù),才能確保測試結果的可靠性?

需要經(jīng)過系統(tǒng)化的全面測試與驗證,在不同階段,從不同維度去全方位地驗證產(chǎn)品的效果,才能保證讓用戶滿意,并且符合法規(guī)和標準要求。

智能駕駛作為涉及到安全、可靠、舒適等多個評價維度的復雜產(chǎn)品,通常需要經(jīng)過軟件單元測試、軟件在環(huán)測試(Software-In-Loop,SIL)、硬件在環(huán)測試(Hardware-In-Loop,HIL,通常也可稱為臺架測試)、實車場地測試、實車道路測試、法規(guī)認證等多個測試環(huán)節(jié),從軟件層、系統(tǒng)層、整車層等多個層面,逐一驗證,以便及時發(fā)現(xiàn)問題,及時調整優(yōu)化。并且,在產(chǎn)品驗證過程中,應該有一套系統(tǒng)化的測試大綱和全面的測試用例,實現(xiàn)對智能駕駛產(chǎn)品的系統(tǒng)、全面測試。

智能駕駛的測試應該是系統(tǒng)而完整的,應該覆蓋所有可能的場景,并且對產(chǎn)品性能的測試應該具有統(tǒng)計學意義,而不是僅通過個別幾次的測試結果,就對產(chǎn)品性能得出結論。

如果采用系統(tǒng)性思維,首先列出一套智能駕駛產(chǎn)品的所有應用場景和功能,以及各項功能的性能要求;然后根據(jù)不同階段的測試邊界能力,安排不同的測試任務;最后再根據(jù)產(chǎn)品和系統(tǒng)需求,以功能為單元,從全局考慮,編寫測試用例,形成測試方案,測試用例應該注意合理性和可復現(xiàn)。

以系統(tǒng)性思維下的自動泊車功能實車測試為例,自動泊車分為檢測車位和泊入車位2個過程,有時還會有泊出車位的效果,那么自動泊車的測試就應該按檢測車位、泊入車位、泊出車位的過程,分別開展。

測試檢測車位效果時,主要測試的是檢測成功率,應該將目前所有常見的車位類型都列入測試用例,例如標線車位的標線有全封閉、半封閉、開口、角點等類型,空間車位的參照物有其他車輛和各種障礙物等,更詳細的車位類型介紹,可參考九章智駕之前的文章《特斯拉、小鵬、蔚來的自動泊車產(chǎn)品測評》。然后根據(jù)不同的車位類型,分別多次測試自動泊車的檢測效果,并分別統(tǒng)計各類車位的檢測成功率。

需要注意的是,成功率應該具有統(tǒng)計學意義,不能僅僅以某幾次的測試結果去計算成功率,而是至少測試100次以上,才能得出具有統(tǒng)計學意義的結論。

另外,還要考慮天氣和光照的影響,也作為測試用例的一部分。

對于泊入車位和泊出車位的測試,應該列出所有需要測試的參數(shù),例如成功率、用時、揉庫次數(shù)、泊車空間要求、平穩(wěn)性等等。一方面,應該針對各項參數(shù),有針對性地制定測試用例;另一方面,測試結果也應該具有統(tǒng)計學意義,例如測試得出的泊車用時,不應該是某一次泊車所用的時間,而應該是多次泊車用時的均值。

06 安全應該全方位

對于安全的片面認知,是目前很多玩家缺乏系統(tǒng)性思維的典型代表。

曾聽不止一位同行說:“我們的智能駕駛功能肯定是安全的,因為通過了CNCAP的認證。”甚至聽到過有些非汽車行業(yè)出身的高層建議:“反正都是SoC,我們也未必要用英偉達/地平線,用XX芯片(某消費級芯片)應該也可以,只要過了認證就行,你們產(chǎn)品和研發(fā)一起評估一下。”

對基于這種認知下所開發(fā)出的智能駕駛產(chǎn)品,我們的建議是:為了自身安全,碰都不要碰。

安全,作為智能駕駛區(qū)別于AI在其他行業(yè)應用的一項關鍵特性,也需要系統(tǒng)性地考慮。

從目前來說,交通法規(guī)、NCAP、功能安全、預期功能安全等,已經(jīng)從多個方面對智能駕駛的安全性提出了要求;另外,用戶使用智能駕駛時的安全感受,也是安全性的一部分,這些應該在智能駕駛開發(fā)時綜合考慮,并分解到相應的功能需求和軟、硬件模塊中。

目前有很多法規(guī)和標準,對智能駕駛的安全性提出了要求,耳熟能詳?shù)挠蠳CAP標準、ISO26262功能安全標準、ISO21448預期功能安全標準等等,以及容易被工程師,尤其是缺乏駕駛經(jīng)驗的工程師所忽略的《道路交通安全法》。另外,智能駕駛作為車載模塊,也應該嚴格遵守車規(guī)級的要求。

圖2 智能駕駛安全法規(guī)示例

因此,從系統(tǒng)性思維出發(fā),智能駕駛的安全,需要從各個維度綜合考慮,并且分解、落實到開發(fā)的相關內容和目標中,而不僅僅是通過了某項認證、達到某個分數(shù),就認為安全已經(jīng)做好了。

07結語

以上,就是我們對智能駕駛的系統(tǒng)性思維的解讀,并從智能駕駛涉及的主要內容,通過案例講述如何在智能駕駛產(chǎn)品開發(fā)中,貫徹系統(tǒng)性思維。除了本文列舉的案例外,智能駕駛與整車其他模塊的交互、智能駕駛的開發(fā)流程等,也應該貫徹系統(tǒng)性思維。

可以說,系統(tǒng)性思維作為一種結構化的全局思維方式,對于智能駕駛這類復雜系統(tǒng)工程,是非常適用且必要的。對于長期主義的玩家來說,長久且穩(wěn)定地保持智能駕駛產(chǎn)品競爭力和市場份額,一定是系統(tǒng)性思維主導開發(fā)的結果;并且,系統(tǒng)性思維,也是一家“正規(guī)軍”區(qū)別于“雜牌軍”的重要標志。

轉自九章智駕